張雍︱The best reportage (SPORT) of Slovenia Press Photo 2012 (Photo credit:Simon Chang)

2003 年,當張雍放下一切,毅然決然地前往捷克布拉格,因為「拍照就像賭博,不能安於現狀」,卻沒想到原本預定半年的旅行,因一路上命運的牽引,讓七年眨眼就過去了,張雍說:「一切像是被安排好的。」2010 年,他隨著女友 Anja (現在的老婆,女兒 Sonja 的媽) 首度來到斯洛維尼亞 (Slovenia),一個只有 200 萬人口,教育水準高,甜美又光明的國家。

但就像張雍過往在布拉格 Bohnice 精神病院、捷克歷史最悠久的馬戲團 Circus Berousek、鄉下獵人、匈牙利吉普賽聚落、捷克 A 片工業等處的不斷嘗試,他試圖捕捉光明的暗面、太陽的黑洞。張雍指出:「你看到的,不一定是真實,影像可以被設計、被消費,甚至被刻意的誤解。我想做的是,更貼近那些人,不用偏見的眼睛看他們。」就像是五星級飯店的後街裡的垃圾桶,那些邊緣的、別人嗤之以鼻的,在張雍的眼底,其實都有著值得被注意、被認真對待與尊重的光芒。

張雍指出,他像是透過赫拉巴爾,看見捷克真正的樣子。(Photograph by 翁子恆;場地提供:學學文創)

談到這裡,你不意外張雍為何會受捷克作家赫拉巴爾 (Bohumil Hrabal) 的吸引。他們同樣將目光焦點置於那些平凡、邊緣、被拋棄在「時代垃圾堆上的人」,像是赫拉巴爾口中「中魔的人」(pábitelé),即便有著現實的壓迫,仍能以「靈感的鑽石孔眼」在不安的動盪中找到黑色幽默的歡樂。張雍透過中立卻敏銳的眼睛,重新掏洗那些「中魔的人」,雖還沒辦法明確地表述想捕捉的「人性本質」為何,但張雍說他不是要去下定論,而是每按一次快門,就問自己一次問題:「你是誰?你在哪裡?你跟被拍的人的關係是什麼?」

有些明星、模特兒面對鏡頭,不自覺地擺出刻意的姿勢,就像是內在有什麼東西被侵入式的鏡頭扭曲了。張雍說,與張惠妹的合作很舒服,他同時也指出,每個人應該都值得更好的對待。(Photo credit:Simon Chang / 金牌大風 )

攝影對張雍而言,就像一面鏡子。每一張照片,都對應自己一路走來的成長。這些年,張雍找到一種「舒服」的方式,他指出「攝影不是記錄,而是建立關係」,因此,攝影過程裡的每個難忘的片刻──比如精神病院、A 片工業等,張雍說強度最大的是 Anja 生產,因為他無法靜靜地等待事情發生,希望母女平安的願望太過強烈,以致於那過程真的相當艱辛──這些,都讓他再次確認,拍照不是最重要的事,而是面對「人」,把對方視為重要的人看待,若他們傷心、難過,是不是,就應該要放下攝影機,去傾聽他們,理解他們,因為你在乎他們,張雍說:「這才是最重要的事情。」

張雍《雙數/MIDVA》系列。(Photo credit:Simon Chang)

因此,有別於一般大眾對攝影較侵入性的印象,張雍「每按一次快門,就是一次擁抱」,就像他的老師 Viktor Kolář,用時間消解了與被拍攝者間的距離,盡可能地貼近他們的生活,顧好與被攝者的關係,拍照只是「by the way」,只是關係的見證。他說:「當他們習慣你,期待你的到訪,那真的是一個非常美好的感覺,像是連結起一個 team,攝影變得不是你獨立完成的工作。」

攝影沒有捷徑。張雍認為,攝影不應該只是 push button,而是要用心感受對方接受鏡頭的瞬間,這接觸是必要的,而且不能閃躲。攝影師的工作,是將即將消逝的記憶,停駐在一秒,而非將被攝者視為一個物體,「啪啪啪啪」地連續性拍攝,這種不精準是一種真正的 shooting,會讓被攝者「受傷」,好像有什麼內在的東西被扭曲了。這是對人的不尊重,而人應該值得更好的對待。

張雍將「La Vie est Ailleurs」(生活在他方) 刺在左手臂上,就是要時時刻刻地提醒自己,生活就是此時此刻的每一秒。(Photograph by 翁子恆;場地提供:學學文創)

或許是對「人」強烈的關懷,與現時現地的關注,張雍在手臂上刺著「La Vie est Ailleurs」(生活在他方) ,從米蘭‧昆德拉 (Milan Kundera) 的反諷中,提醒自己「生活從不在他方,此時此刻,就是真實。」張雍長年保持著搜集生活中每一個細瑣物品的習慣,比如第一次在捷克吃的冰淇淋紙、番茄醬包(「有點噁心吼!」張雍大笑),最近則是搜集女兒 Sonja 的物品,他認真地保留生活的每個證據。因此,提及他至捷克布拉格旅行流浪的經驗,張雍大笑地說:「我從沒有到捷克『流浪』,我是去認真生活的!」

以下,就讓 MOT/TIMES 帶領你,一窺張雍與旅行(不是流浪) 密不可分的東歐生活!

Q:談談您多年來旅行的難忘經驗?

A:很多年前,我參加法國的一個志工團,當時想參加,是因為知道那時分開將近一年的前女友也會去……。志工們大部分來自歐洲,我是第一個到的人,工作人員跟我說,他們收到那女孩的信,說她臨時有急事,不會來了。我跟工作人員要了那封信來看,然後我就跟兩個工作人員,還有一隻有個很奇怪的名字的狗(叫Watch Out),坐上車,要翻過一座山,才能到達營區。

車子一圈一圈地繞行上山,我看著車窗,倒映出我們的身影,下一個畫面,就是我張開眼睛,一群穿著白衣服的人圍著我。我們出了車禍。我完全不知道發生了什麼事,什麼也想不起來,我好一會兒才明白我在醫院裡。

「你還好嗎?」護士問。

我那時很虛弱,說:「很累,想睡覺。」

護士要把我推進病房裡時,我說:「等一下!我的隱形眼鏡還沒拔!」

這太好笑了。人的潛意識很妙,在這麼大的撞擊之後,居然還會記得這些瑣事。那個護士大概心裡想著「亞洲人好奇怪~」吧(大笑)。後來她也真的拿了個水杯讓我裝隱形眼鏡,我才發現另一隻鏡片不見了。隔天,才知道是開車的女生要躲避一隻貓,才撞到樹,車子翻滾,我飛到車子前幾公尺的樹下,這些事,我完全記不得了。當時只就想著,哇,如果我就在這個法國小鎮掛掉了怎麼辦?我台北的家人怎麼辦?

我開始明白生命從不是我想像的那樣,生命是很脆弱的。因為受傷,讓我意識到,原本再簡單不過的動作,比如吃飯,在那個片刻變成是全世界最困難的事情。讓我明白不應該把所有事情都看得理所當然。(還有後座要繫安全帶!)

張雍《Gilvanfa》系列。 (Photo credit:Simon Chang)

Q:從《蒸發》、《波西米亞六年》到《雙數/MIDVA》,我們可以看見您從一個「他方」、「邊緣」回歸到日常生活的轉變。請談談轉變的歷程?

A:20幾歲的時候,很想去一個很遠的地方,找到另一種可能性,就參加一個志工團,飛去了捷克,拍了《蒸發》、《波西米亞》。後來,到了斯洛維尼亞,真的就像故事會來找你,而你也沒辦法再去拍精神病院那種地方了,因為另外一個責任出現了,你成為一個丈夫、一個父親。等待 baby 的那個階段,你當然無法走太遠,於是《雙數/MIDVA》將鏡頭翻轉,想要打破攝影師都到遠方拍攝「別人」的印象,而是嘗試捕捉攝影師周圍最親密的東西。

故事不在遠方,生活不在他方。《雙數/MIDVA》有一個暗示,書頁裡壓著日期,你可以看見時間持續的變化,透過這個動作,我看到我生命中最重要的事情。

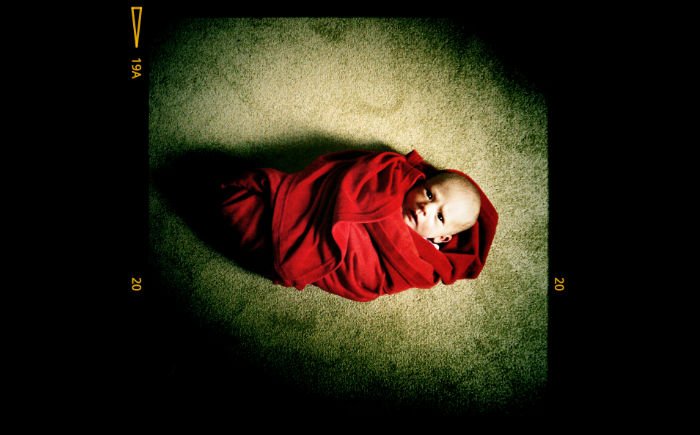

張雍《雙數/MIDVA》系列。(Photo credit:Simon Chang)

作為一個攝影師,最重要的不是出一本書、辦一個展覽,而是你要去認識一個很私人的世界,攝影機像個「照妖鏡」,太多真實的、不真實的,都會在你眼前發生。在台灣,很奇怪,許多關於攝影的書都是工具書,攝影似乎被當作「文創產業」來經營,但我認為,攝影不能被視作一個「商品」,因為做為一個商品,你要考量市場的口味、要迎合市場的好奇心,你拍出的東西就會很輕、很甜,攝影師要關注的,應該是 10 年以後,你想要留下什麼樣的作品。

Q:作為一個旅行與生活密不可分的人,您如何看待「家」的概念?

A:家,是一個城堡。當我看著 Sonja,看著 Anja 在照顧她,讓我發現,有一種東西,在這世界上是存在的,叫作「無條件的愛」,不求回報的。現在,我盡量避免長時間的旅行,Sonja 成長得很快,我不想錯過那些時刻。我在斯洛維尼亞的頒獎典禮上,曾半開玩笑地說:「其實,得獎的並不是我 2011 年最好的作品。」然後我指著台下的 Sonja 說:「她才是我去年最好的作品。」

我認為,人不只有一種角色,除了是攝影師之外,你還是弟弟的哥哥、妻子的丈夫、女兒的爸爸……,而你如何把這些對應的關係都照顧好,最終,這些都會回到你的影像,反映出你最重要的東西,騙不了人的。

張雍《雙數/MIDVA》系列。(Photo credit:Simon Chang)

Q:有什麼建議想給台灣喜愛攝影的年輕人嗎?

A:我前陣子才去了淡江大學演講,第一句話就是「現在台灣的大學生,過‧太‧爽!」(加重語氣) 在太安逸的環境裡,你只能去拍下午茶吃什麼、或是去華山之類的地方外拍,只專注於「品味」,而不去關注社會上正在發生的「現實」,比如美牛。你其實可以去別的地方,去做一些更有意思的事情。

麻煩的是,台灣網路這麼發達,但你拿著智慧型手機上網,你有在查資料嗎?沒有。你在 APP,你在 Facebook。從這角度而言,台灣資訊非常地不足,都被什麼東西箝制住了,這氣氛很奇特,只有在共產國家會出現,但台灣明明就不是!就像以前的捷克,一群人在超商前排隊,櫥窗卻只陳列三卷衛生紙,你能買什麼?攝影教育在台灣,只有森山大道、蜷川實花……,站在選擇這麼少的櫥窗前,你不能讓這些人呼嚨你呀,「獨立思考」是非常重要的!

我常常覺得,這幾年回來台灣,我像是一個從自由國度回來一個封閉的國家,告訴大家,外面的世界很大、很美好,但事情怎麼會這樣呢?問題在於,台灣的年輕人太懶,媒體又太聰明。當你欠缺企圖心與對資訊的「飢渴感」,無法與世界同步,你不知道世界正在發生什麼事,你就會讓媒體催眠、主宰你,誠懇的東西消失了,你不思考,你就會被這些東西掏空。

採訪整理/張慧慧